自然と人体リズム(熱量)って何だろう?

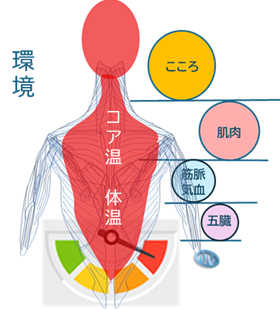

自然と人体は一体にあるととらえることがあります.健康は自然と人体のリズムが調和し,疾病は自然との人体リズムの不調和と考えます.

気象因子に適切(中庸)な適応力が備わっていない場合には,低下(不及)や過剰による悪影響を受けてしまっている可能性が考えられます. *季節,気候に学ぶ養生のココロ

気温の上昇による暑さや湿度の増加など外界刺激に対する関りが適切でなければ有害事象(邪;六淫)となるわけです. *中庸と不及って何だろう?

人体への適応力が未病や疾患の否かを決定するものと考えます.(東洋医療的解釈)

そこでざっくり(仮定,想定)ではありますが・・

キーワード:日常生活,必要摂取量,習慣(毎食),軽作業,デスクワーク

猛暑(気温上昇)による外界刺激にさらされながら,ヒトのカラダでは何がおこなわれているのか⁉ 体温調節(熱:熱量)の観点を踏まえ考えてみます.

そもそも,体温(熱:熱量)など..

ヒトは食べ物から熱エネルギーをつくり出していると言われています.

生きていくため・・

生命活動への影響を与える大切な熱量には,基礎代謝があります.

基礎代謝とは循環や呼吸など基本的な生命活動に必要な熱量と考えます,通常の生活をおくっているヒトの60%は基礎代謝につかわれているようです.

基礎代謝量は男女ともに年齢差があります.

*山並み(30~49歳あたりの凸をピーク)の変化を描くようです.

この基礎代謝にどれだけの活動をしているかにより摂取すべき食事量(=熱量)も決まってくるようです.

カラダと環境間に生まれる温度差からカラダの熱は内から外へ移動していて,熱が環境へ逃げているイメージとなります.

さらに・・

摂取した食物の消化,分解の過程で生じる食事誘発性熱産生などが10%の熱に変わります.

残り30%が活動で,外向き(物理的な)仕事に使われているようです,この30%のさらに3分の1が筋肉を動かすために用いられ,体の中で熱に変わるようなのです.

前回のブログでお話しさせて頂きましたコレステロール(肝臓合成),たんぱく質は食事摂取よりもカラダで合成される方が多いことが知られています.

結果的に摂取した食事,食事量(熱量)などのエネルギーの80%が熱に置き換えられて

いると言えるようです.

年齢に伴う変化,バランスを欠いた食物摂取の飽食異常,飲食物の摂取量の過多,ストレスによる食行動の変容など・・

複雑化する偏りがちな栄養摂取(食)と老廃物の排泄,熱処理の問題などを抱えながら,私たちはこの熱を逃がし続けることで生きているようなのです,

熱(体温)は生命活動,酵素活動,神経伝達速度,筋肉の収縮などに影響を与える一方で,ヒトはいつも熱を体から逃がして暑さからもからだを守らなければならないようです.

東洋医療の特徴(中庸)には色々な観点での考察があります・・

個人差を予防する上で俯瞰によるチェックが効果的と考えますので是非ご相談ください.

自然療法&養生LAB 平田康朗

2025年07月07日 13:01